11 марта: Как родилась бумага

Датой рождения бумаги считается 11 марта 105 год н.э. Откуда взялась эта дата?

С давних времен человечество научилось фиксировать свои мысли, идеи и истории с помощью условных символов и рисунков. При этом в качестве «карандаша» и «бумаги» использовали то, что было под рукой.

Первобытное общество, как известно, выбрало «холстом» самый монументальный материал — камни, стены пещер и ровные участки скал. Рисунки на них приходилось выбивать, выцарапывать или наносить природной краской (обычно охрой).

Шумеры около 3500 лет до н.э. начали писать на глиняных табличках.

Древние египтяне приспособили для письма папирус — бумагоподобный материал, изготавливаемый из тростника. В Египте он использовался по меньшей мере с III тысячелетия до н.э., и оттуда распространился по всему античному миру (примерно с VII века до н.э.).

На востоке также научились делать пергамент из сыромятной кожи животных. Греки ещё в V веке до н.э. применяли кожу в качестве материала для письма, а во II веке до н.э. пергамент стал широко использоваться в Малой Азии, конкурируя с папирусом.

В Древней Руси научились писать на бересте. Неизвестно, когда именно это произошло, но самые древние берестяные новгородские грамоты датируют XI–XV веками.

В общем, все выкручивались, как могли. Но самыми технологичными в итоге оказались китайцы.

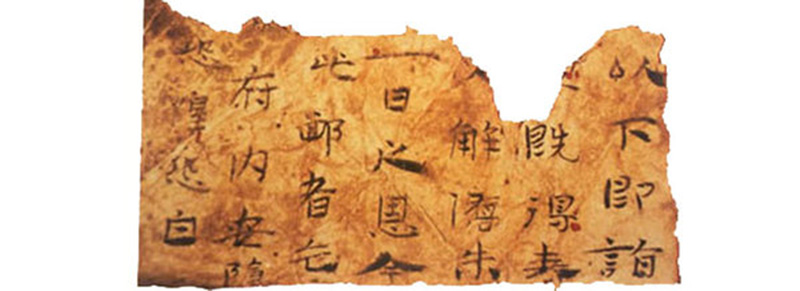

В древнем Китае для письма сначала использовали бамбуковые таблички (на которых иероглифы выжигали), иногда кости животных и панцири черепах, а чуть позже — шелковые свитки, сделанные из бракованных коконов шелкопряда. На шелке стали писать тушью с помощью кистей. Создателем первой кисти для письма считают генерала Мэн Тяня (III век до н.э.), легендарного полководца, руководившего строительством Великой китайской стены.

Дощечки для письма были тяжёлыми и неудобными, шелк — очень дорогим, поэтому находчивые китайцы придумали примитивную бумагу из растительных волокон и остатков коконов тутового шелкопряда. Коконы размочаливали, растирали с водой между камнями, потом волокнистую массу наливали на гладкую поверхность и прессовали, а после сушили, получая своеобразный «бумажный войлок».

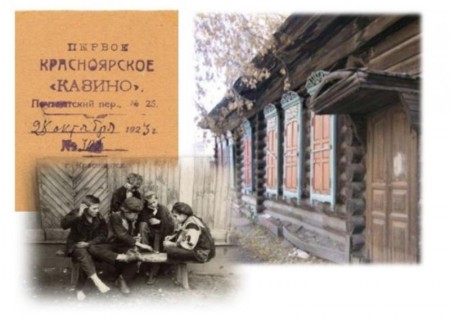

Первая китайская бумага, достаточно грубая и неровная, не считалась хорошей и, скорее всего, применялась простонародьем. Шведский археолог Фольке Бергман, во время раскопок вблизи знаменитого мёртвого города Хара-хото в 1931 году, нашёл несколько деревянных табличек и шелковых свитков, датированных 94-98 годами после Рождества Xристова, а также обрывок бумажного листа с написанными на нём иероглифами. Разные археологические исследования подтвердили, что в северо-западном Китае бумагу делали уже во II столетии до н.э.

При всём при этом «официальным» изобретателем бумаги считается Цай Лунь — чиновник при дворе императоров Восточной династии Хань, живший во II веке нашей эры. «Всякий высоко ценит деятельность Цай Луня, - гласит древняя китайская летопись. - Он изобрел бумагу, и слава его живет до сих пор».

В 75 году Цай Лунь, юноша из бедной семьи, евнухом попал в императорский дворец в Лояне. Там он исполнял обязанности камергера императорской семьи и оказался вовлечён в политические интриги. Цай помог одной из жён императора, по имени Доу, занять главенствующее положение, а вторая жена, Сун, мать наследника, ложно обвиненная в колдовстве, совершила самоубийство. Цай занял довольно высокое положение при дворе: он стал советником императора, курировал производство инструментов и церемониального оружия. А потом советнику Цаю получили новое дело: найти способ производить бумагу дешево, более-менее качественно и в больших количествах.

Известная легенда гласит, что Цай Луню помогли бумажные осы. Наблюдая, как насекомые пережевывают древесину и, смешивая её со своей слюной, строят гнезда из легкой, тонкой, но прочной массы, Цай решил попробовать похожий способ. Он набрал волокон древесины, растолок их и стал пробовать разные смеси. Выяснилось, что неплохую бумагу можно сделать из разного растительного сырья и отходов: лубяных волокон тутового дерева и ивы, конопляного лыка, побегов бамбука, конопляных очесов, пеньки, обрывков рыболовных сетей и старых тканей, волокон шелковицы и древесной золы. Всё это Цай Лунь размачивал, растирал, а после смешивал с водой и распределял по решетчатой форме (деревянной рамке с ситом из тонких бамбуковых палочек). Так получался довольно тонкий и ровный лист бумаги. Просушив его на солнце, Цай разглаживал бумагу камнями, добиваясь ровной и достаточно гладкой поверхности.

Таким образом, Цай Лунь не изобрёл бумагу «с нуля», а усовершенствовал уже известный способ изготовления и открыл новый, более технологичный принцип производства: формирование листового материала осаждением и переплетением на сетке измельченных тонких волокон, разбавленных ранее водой. Этот процесс Цай Лунь представил императору «в первый год Юань-син» (11 марта 105 года, как считается сейчас) и «получил похвалу за свои способности».

Разработки Цай Луня положили начало производству бумаги – более доступной и дешевой в сравнении с предыдущими материалами для письма. При этом процесс производства стал быстро совершенствоваться, для повышения качества бумаги стали добавлять разные клеящие вещества, красители, пропитку от влаги и насекомых, и т.д.

Вскоре технология стала выглядеть так: лубяные волокна шелковицы или тутового дерева замачивали в воде, потом разделяли на грубый внешний слой (для бумаги низшего сорта) и на более мягкий внутренний (для тонкой и дорогой бумаги). После этого волокна долго варили в открытых чанах с золой или известковым молоком. Сваренный луб промывали водой и толкли в ступе, либо отбивали специальными молотками с насечками на каменных плитах, пока луб не превращался в кашицу. Эту массу помещали в черпальный чан, разбавляли водой и смешивали с крахмальным клейстером или другими клеящими составами, а чтобы клей оседал на волокна, добавляли кислые растительные соки (например, сок незрелого винограда).

Отливку листов делали при помощи черпальной формы-сита: бамбуковой рамы, обтянутой снизу шёлковой или джутовой тканью, либо тканью с сеткой из тонких бамбуковых палочек. Ситом зачерпывали массу из чана и давали воде стечь; при этом глубиной зачерпывания регулировали толщину бумаги. Слой волокнистой массы немного подсушивали в форме, после чего снимали с помощью медных игл или палочек и укладывали на гладко полированную доску. Доски с отливками укладывали высокой стопкой и прижимали грузом для разравнивания, после чего раскладывали листы для просушки на солнце или на каменной печи.

Бумага, изготовленная таким способом, была лёгкой, прочной и удобной для письма. Она быстро вытеснила из обихода шёлк и бамбуковые пластинки. Со временем появились разновидности бумаги из разных растительных волокон под разные нужды (например, рисовая бумага «сюань» из коры сандалового дерева и рисовой соломы).

Бумага в Китае быстро стала одним из самых востребованных материалов. Оказалось, что она подходит не только для письма. Уже в V веке китайцы начали делать бумажные обои, туалетную бумагу и носовые платки. Промасленой бумагой закрывали окна (вместо стёкол), бумага шла на производство зонтов, вееров, фонариков, воздушных змеев, украшений, даже одежды. В VI веке в Китае появились настоящие бумажные книги и бумажные деньги Фей-Тянь («летающие монеты»).

Бумага считается одним из четырех великих изобретений древнего Китая (наряду с компасом, порохом и книгопечатанием), и секрет её изготовления долгое время хранился в строжайшей тайне. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь.

В 610 году странствующий буддийский монах Дан Хо приехал в Японию и передал секрет производства бумаги и туши. В результате японцы не только наладили производство бумаги, но и улучшили технологию, добившись лучшего качества и прочности. Японские мастера не просто отцеживали бумагу через сито, а непрерывно покачивали и встряхивали его, добиваясь более равномерного распределения массы и лучшего сцепления волокон. К тому же они стали применять свои пропитки из сока водного растения, чтобы добиться хорошей проклейки бумажного листа. Китайцы старались добиться гладкости бумаги, японцам же больше пришлась по душе природная шероховатость, разнообразие цветовых оттенков и фактур. В VIII веке мастерские в Японии выпускали уже около 180 видов разной бумаги, а в буддийских храмах зародилась традиция складывания оригами.

Попала китайская бумага и в арабский халифат. В 751 году наместник багдадского халифа в Самарканде устроил военную экспедицию к границам Китая, одержал победу над китайцами в Таласской битве и захватил в плен двух бумажных мастеров. С их помощью была создана бумажная фабрика. Вскоре самаркандская бумага стала известна во всех культурных странах Востока и её начали производить в других городах, прежде всего в Багдаде и Дамаске. Когда бумагу оттуда начали возить в средневековую Европу (писавшую в то время на пергаменте и папирусах), её так и стали называть: «дамасский лист».

Если в Китае бумагу делали в первую очередь из растительного сырья, то арабы стали использовать хлопок и ветхое тряпьё: его очищали от грязи, сортировали, измельчали, варили и промывали, после чего замачивали волокна водой и делали смесь, из которой получали бумажные листы. При этом арабы вносили свои усовершенствования в процесс изготовления: например, ступы для измельчения они заменили мельничными жерновами, а сита для отливок делали из проволоки. Для проклейки использовали крахмал из пшеничной муки. Отдельные листы потом склеивали в длинные свитки (до 50 метров).

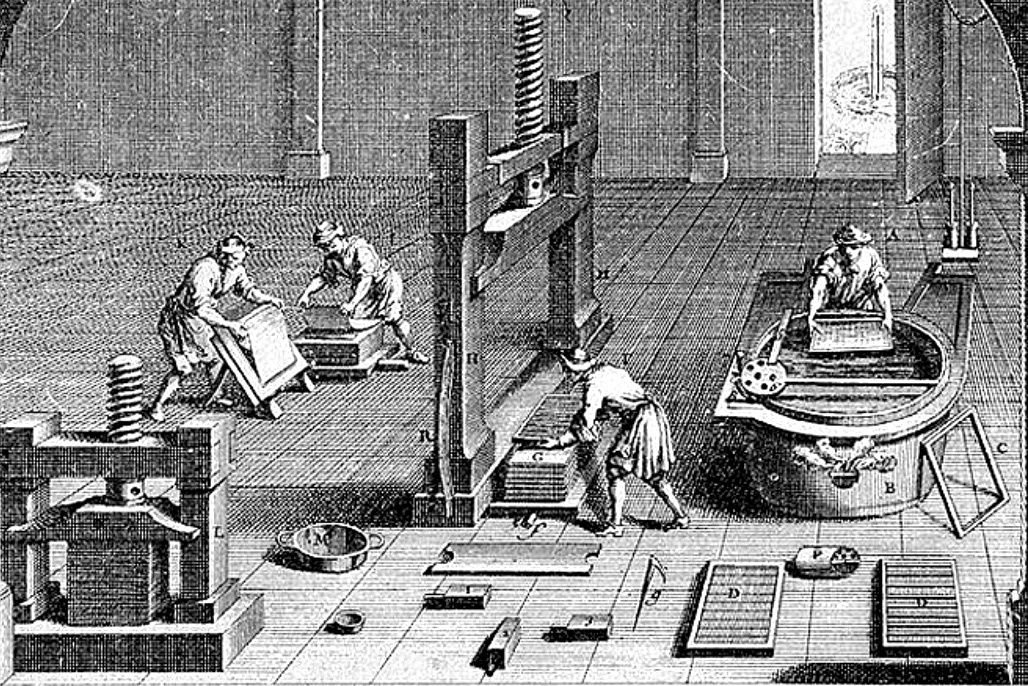

Из халифата в IX-XI веках бумага начала проникать в Европу через Испанию, Византию и Италию. Сначала бумагу покупали у арабов, а первые «местные» бумажные мельницы появились в Испании в X веке: там «мололи» для бумажных мастерских хлопок, очесы, ветхое бельё, старые канаты и паруса. В XII-XIII веках такие же мельницы появились в Италии и Франции. По преданию, владельцем первой бумажной мельницы во Франции был предок знаменитых братьев Монгольфье, крестоносец, «подсмотревший» технику бумагоделания в арабском плену. Между прочим, несколько французских бумажных фабрик существуют и по сей день, работают как музеи и при этом производят бумагу по старинным технологиям.

Из Франции бумажное производство двинулось в Англию, Голландию и дальше на восток — в Германию, Венгрию, Польшу, а там и на Русь. Германия, например, освоила производство бумаги в конце XIV века, и вскоре последовало изобретение типографского станка. Россия долгое время пользовалась привозной бумагой, а сама начала производить ее лишь в XVI–XVII веках.

А как же другие страны? Надо заметить, что способ производства бумаги из целлюлозы, придуманный китайцами, некоторые народы открыли самостоятельно. Например, в Индии давно заметили, что бумагоподобный материал образуется в лужах после дождя, когда там размокают отходы жизнедеятельности крупных травоядных животных. Так что индусы научились делать бумагу из кала слонов... И этот способ до сих пор применяется в некоторых странах, причём в последние годы даже набирает популярность: например, соответствующие фабрики существуют в Индии, Тайланде, Шри-Ланке, Кении. Заповедники слонов позволяют легко набрать нужный материал, который затем высушивают, промывают, дезинфицируют, отваривают и дальше действуют по стандартной технологии «бумагочерпания».

Умели делать бумагу также ацтеки и майя. Технологию производства бумаги-«аматля» разработали в Месоамерике около V века. Индейцы использовали кору местного растения амате: отделяли лубяные волокна, замачивали в кипящей воде с золой и лаймом, промывали, после чего отбеливали волокна на деревянных досках и отбивали их камнями, пока те не превращались в кашицу. Эту массу прессовали молотами, смешивали со смолой, сушили и формировали листы. Получались длинные свитки, склеенные из нескольких листов; их складывали в гармошки, создавая таким образом своеобразные книги - «кодексы». В них содержалась информация о жреческих ритуалах, астрономии и астрологии, пророчествах и гаданиях, а также расчёт сельскохозяйственных и календарных циклов. К сожалению, до наших дней таких «книг» почти не сохранилось. Судя по сообщениям испанских хронистов, ещё в начале XVI века существовали целые библиотеки «кодексов», однако их активно уничтожали конкистадоры и католические миссионеры; ну а «кодексы», найденные в процессе археологических раскопок, плохо сохранились и прочтению пока не подлежат.

Подведём итог.

С самых давних времён человечество стремилось сохранять и передавать информацию, а для этого требовались записи, требовался «носитель информации». Для письма приспосабливали самые разные поверхности, но наиболее удобной для этих целей оказалась бумага. Она вытеснила все прочие варианты, и даже сегодня, в век цифровых технологий, остается одним из самых важных материалов в мире.

Нововведения китайца Цай Луня, позволившие относительно просто создавать столь удобный материал, не даром считаются особенно значимыми для истории человечества: они привели к распространению литературы и знаний по всему миру, дали толчок к развитию средств связи. При этом Цай Лунь малоизвестен за пределами Китая (хотя в 2007 году журнал Time включил его в список «Лучших изобретателей» всех времён), но его вклад в историю показывает нам, как человеческая изобретательность может изменить мир.

![]()